このブログでも自転車での練習ネタを書いているのですが、

こちらの記事も読んで下さい。他所の話というわけではありません。

こちらの記事も読んで下さい。他所の話というわけではありません。

ヒルクライムレースに出る前に『上り走行練習』以外でやっておいた方がいい事、慣れておいた方がいいと思われる事を今回は書いていきます。

※実際に今までレース中、連習中に起こった事を元に書いていきます。

○スタート、ストップの練習

シューズを固定するビンディングペダルの人は必ず慣れておいて下さい。

速くスタートしようとして焦って、キャッチミス(シューズをペダルにはめられず)してシューズが滑って転倒。は起こります。

また、ストップ(急停止)時でも焦らずシューズを外せるように。

走行中、前の人がボトルを車体に戻す時にミスってボトルを落とし、拾おうとして急停止、なんてことも。(その地面に落ちたボトルを自分が踏めば前輪がスカッと滑っておそらく落車します)

○走りながら(漕ぎながら)飲み物、食べ物を飲食する練習

ヒルクライムレースだと坂道を走行している低速で飲食が必要になります。平坦だとペダリングを止めても良いですが、上り坂だと低速走行になっている所にさらに片手走行となる為、フラフラ蛇行になりやすく危険です。

車体からボトルを取る時は下を見なくても取れる位には慣れた方がいいです。コースの状況が解るなら、坂の傾斜の緩い所で補給するというのも手段の一つです。

○下り走行の練習

ヒルクライムレースはゴールした後は自走で下山となりますが、レーススタッフの方が先導をして何十人かのグループとなって数分おきとかに分かれて下山していきます。

はっきり最初に書いておきます。下山はレースではないので、スピードを出す必要は全くありません。無理に前の人についていこうとは絶対に思わないで下さい。

これは実際にそうなのですが、ほとんどのレースで下山時に落車事故が起こっているそうです。

慣れていない最初は出来るだけグループの後方で下山した方がいいかと思います。

(※グループ分けの時に一番コースの左端にポジションをとり、自分が前の方に居ても後の人に「先にどうぞ」と伝え、先に行ってもらう)

走り始めたら無理にペダルを漕ぐ必要はありません。下り坂なのでほとんどブレーキを掛けっぱなしになります。※矛盾するような話ですが、ブレーキ掛けっぱなしで下っていて、リムが高熱になり、チューブがバーストしてる人を見た事があります。

ずっと掛けっぱなしにはせず、先の見通せるような余裕がある時はブレーキを放し冷やすように。

下る前に先導員から言われると思いますが、ブレーキを掛けて続けて疲れたり、指が痺れてきたような時は無理をせず、コースの左端に寄って止まって休みましょう。※ハンドサインが出せれば良いですが、手を放すと危なそうなときは周りの人に『左によって止まりまーす!』と大声で伝えて下さい。

実際の下山時では必ず複数回先導員が停車して途中で休憩します。そのときもハンドサインを出すか、声を出して周りの人にも停車するのが解るように。

前を見ず、下を見て走っていると追突します!ホントに。

曲がる時はコーナーの内側のペダルは上(上死点)にする。これはペダルが地面に接触しての落車を防ぐため。

また、9や3時方向の横にしていると、ハンドルを切った時に前輪にシューズが当たり落車の原因になります。

※この辺の下り走行の注意やハンドサインについてなんかはちょうど今月号のとある自転車雑誌に特集でやってるので、そっちを見てもらっても良いかも…

○整備の方の話ですが、正しいタイヤへの空気の入れ方とチューブ交換の技術を身につけましょう

普段ルーズなのに「レースで走るのだから高圧で!」と一気に空気を入れると、バルブ口付近でチューブが噛みやすくバーストします。

レーススタート前の朝の集合待機時にほぼ必ずバーストさせる人が居ます

『ゼッケン○○番の方~、タイヤがパンクしているようなので御確認をお願いします~』と恥ずかしいアナウンスをされますので。

その際にもチューブ交換が出来なければ出走できませんから!

※集合場所にはピットサービスが大抵あって修理してくれるかもですが、無料かどうかは不明。また、バーストした時の衝撃でタイヤが裂けたり、車輪に振れが出たり、リムが変形することが有り、リム即死なんてことも。

----------------------------------

文字ばかりの記事ですが、自分一人で転倒したからって済む話でもありませんし、他人を巻き込んでだと尚更です。

場合によってはレースそのものが中止、来年は開催せず。なんて事もありえますので、『エントリー費を払えば、競技ライセンスなど持っていなくても手軽に参加できる。』確かにそうなのですが、ルールやマナーを知らず、守らずで走っていい訳ではありません。

タグ :練習

今日は一日休みが確定した為、車に自転車を積んで車坂峠へ練習に行きました。

スタート地点(公民館前)の気温は9時で24℃ 走行中の一番寒い時で18℃ 頂上22℃

と、この前とは違い気温上昇。

服装は上は半袖ジャージ、インナーは防寒の半袖、指切りグローブ

下は春夏用の裏起毛無しのロングビブ、シューズカバーなどは無しで走行。

走りだしてすぐに4人グループの人達が下りてきたので「あの人達もヒルクライム出る人達か?早い時間に上ってんなぁ」と思いすれ違いましたが、こっちはとりあえず『中間地点で25分切る』を最初の目標にして上る…

中間地点近くで後ろから上ってきた人にサクッと抜かれる。続いてもう二人、さらに一人にもパスされる…とても次元が違い、ついていくとかとても無理!と思ったら、走り始めですれ違った4人グループの人達がおかわり(2本目?)で上ってきてる!?

…そのペースは45分~50分以内のペースでは???あっという間に視界から消えて行きました…

結局、中間地点までは26分30秒と目標に届かず。

それでも去年の美ヶ原の後に車体を乗り替えていて、「去年並みに走れるのか?」という一番の不安要素が有ったが、リュック+ツールケース+練習用のホイールの重量ハンデがあってもここまでのタイムは去年の本番とほぼ同じタイムだったので、とりあえずは良しと。。。

しかし後半の9km過ぎからお疲れモードになり1時間すら切れず…あらら

頂上から中間地点まで下って、半分おかわりで再び山頂まで上る。

頂上の天候も良く、写真では見辛いかもですが、富士山まで見えました。(この方角の白い高い山ってそうだよね?)

下りの服装はスタートの服装にアームウォーマー+ウインドブレーカーで特に寒くもなく下れました。

来れれば次は本番ホイール、荷物最小限でもう一度走っときたいが…

おまけ

熊は出なかったが…

猿が出た

前を走っていた車が驚いて?急停止(写真撮る為か?)。

結構、民家のすぐそばなんだけど、畑荒らしたりしてなきゃいいが…

タグ :車坂峠ヒルクライム

レース前の準備編 その2

エントリーするイベントHPに服装、装備品についても案内があるはずです。

ヘルメットはもちろん必須で、被っていないとスタートラインに立たせてくれません。JCF(レースで使用できる)規格品、もしくはSGマーク品である物を。(ヘルメット自体にシールが貼って有る、無しで判断できます)。

グローブが必須だったり、上着は袖が無ければ不可、下はショートタイプの膝上までの物でないと不可など細かな規定があります。気温が低い場合はアーム(レッグ)ウォーマーは可などの規定も有ります。雨の時に着るカッパにも規定があります。(透明でゼッケンナンバーが目視できる物など)

服装に関しては自転車用のウェアがやはり自転車に乗る時の事を考えて作られている為、結局は一番快適かと思います。

サイクルジャージだと後ろに3つポケットが付いていますよね?そこに補給食やスマホ入れて走ったり出来ますが、ポケットが無いウェアを着ている場合だとウエストバッグやリュックを背負ってたりする人も居ますが、ベルトが擦れて痛くなるし、リュックは背中が蒸れるし、呼吸がしにくい等あまりお勧めは出来ません。

小物関係でと言うと、まず飲み物を入れるボトルですが、自転車用のレースボトルだといくつか種類があります。

最近は2重構造になっていて保温保冷機能に優れているボトルという物もありますが、大きさの割に容量が少ない為、取り付け取り外しが若干しにくかったり、中が見えない為、飲み物の残量が把握できない物があります。2重構造になっていないボトルでも不透明も物だと瞬間的に残量が把握しにくいと思います。

しかし透明なものが良いかと言うと、夏場は飲み物がすぐぬるくなりますけど…私はそれでも透明なボトルを使ってます。

ツール・ド・フランスなどのプロのレース中継を見ていると、飲み物が無くなったら手を上げたりしてサインを出すとサポートやチームカーが飲み物を持ってきてくれるので飲み物の残量は気にしない場面も有りますが、ヒルクライムレースではそんなサービスは基本ありません。

コース途中に給水ポイント(水の入ったコップをレーススタッフの人が持っていて手渡してくれる)がありますが、ボトルを飲みきっちゃうと次の給水所まで飲み物無しで行かなきゃなりません。

かといって自転車にボトル2本付けてるとそれだけで重量がかさむので、『自分はどのくらいの距離や時間でボトル1本消費するのか』はある程度把握しておいた方が良いです。

補給食は…ヒルクライムレースだと自分の場合は長くても90分かからないのでゼリーなどの補給食は持ちません。いつも使っているのど飴だけです。ほどほどに甘酸っぱく、ほどほどにスースーして呼吸しやすい気がするので。1個で大体2、30分位持つのでレース前の待ち時間分と合わせて6個位持ってるだけです。

※少しハサミで切れ目を入れておくと走りながらでも開けやすく、ゴミも落ちにくくなる。

-----------------------------

練習記事

ウェアを春物の薄いものに替えての練習走行。厚手の冬物より圧迫感が無くなりやっぱり楽。前に記事にした

斉の森→姨捨駅→千曲展望台→姨捨駅→千曲展望台のリピート走行で思ってたよりタイムは出せたような。

この前の車坂の人に負けんよう『おおお俺は25分き、き、切ってやるかららら』(震え)

…その前に練習行けるかなぁ…

●レース前に走る以外のやっておいた方が良い(慣れておいた方が良い)事は次回に。

タグ :レース準備

GWに突入してますが、会社勤めじゃないので最大9連休とか「何それ、おいしいの?」とカレンダーの赤い日すら無関係な人種ですが、

車坂峠ヒルクライムまで1ヵ月を切ったところで、ここから数回はこれからヒルクライムレースに出てみようと思ってる人、初めて出る人向けにレース本番までの準備やレース当日どうすればいいか、などネタにしていきます。(イベントエントリーはしてある。という前提で進めます)

※もうレースに複数回出てる方には解りきった内容になると思います…

まず準備

PCからエントリーした場合、イベントホームページに「車両規定」の項目が有る筈ですので、そこを確認してください。

※サイドスタンドは取り外す。が前提となります。普段の街乗り状態のまま出走している人が居ますが、はっきり言って危険です。

●転倒したままで先のとがったブレーキレバーやエンドバー。

●ワイヤーロックをハンドル付近やシートポストに巻きつけたままで出場 (ブレーキの引きずりやハンドルを切った時に引っかかる等)

※この2点は普段の街乗りでもやらないで

当然ですが、『確実な整備がされている安全な車体』が出場の大前提です。超強調

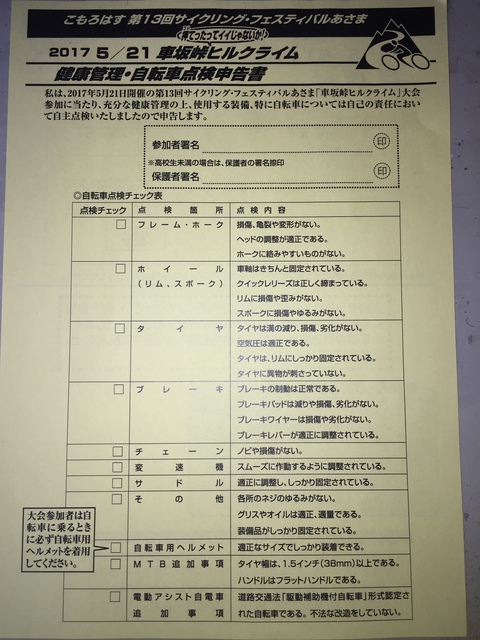

車坂峠ヒルクライムだと参加案内書の中に『健康管理・自転車点検申告書』という書類が入っていて、自転車の各部が確実に整備されているかのチェック表をレース前日(もしくは当日)の受付の時に提出するようになっています。※イベントによっては「ショップで点検してもらって、ショップのストアスタンプが押してないと不可」というイベントも有ります。

また、レース2週間前には車体の整備はほぼ終わっている位の状態にして下さい。2週間前から整備し始めるでは遅いです。

※自分で整備、調整が出来て、練習も週に100km以上は余裕で走る。という人は別ですが、週末だけ練習できて、整備もお店で。という方は2、3週間の時間の余裕は必要かと思います。

○新品のパーツを付けたり、分解してグリスアップ等したら慣らし走行が必要です。

ワイヤー類を換えたら初期伸びがでますし、新品のタイヤは滑りやすい、ブレーキパッドは慣らしをしないと効かない、グリスアップしたばかりだと回転が重くなる、チェーン、スプロケ類は新品状態だと角が取れていなくて入りが悪い等々…

「明日レースなので前日に新品に換える」だと逆にタイムが遅くなる事も有りますよ。(新品パーツには保管時の錆防止のために過度にグリス付けてる物などもあるので)

目安的には2週間前にはほぼ整備を終わらせ、チェーンやスプロケ等の駆動系を換えたなら平坦路で良いので過度に力を入れずに踏んでゆっくり変速を繰り返し、全てのギヤにスムーズに入るか。の慣らしでギアやチェーンの角(カド)を取る。ワイヤー類の初期伸びが無いかも確認。

ブレーキパッドを換えたなら(後ろに人が居ない所で)ブレーキを握る、放すの繰り返しでパッド表面を一皮剥く。タイヤも一皮剥く。

グリスアップをした個所も回す方向で馴染ませる。

チューブについては自分はパンクとかしていなくても毎年春前に交換していますが、(本番はチューブラー)あまりタイヤに入れっぱなしのチューブだとタイヤとチューブが張り付いて急に高圧かけて空気入れるとチューブ表面のゴムの剥がれてパンクするっていう事が起きますよ。

そして1週間前には微調整してとりあえず車体準備は終了かと。例えばチェーンを交換した場合、ここでもう一度チェーン清掃をすれば凄い切り粉(鉄粉)が出るはずです。

●次は服装と小物や「走る」以外にやっておいた方が良い練習をネタにしようと思います。

車坂峠ヒルクライムまで1ヵ月を切ったところで、ここから数回はこれからヒルクライムレースに出てみようと思ってる人、初めて出る人向けにレース本番までの準備やレース当日どうすればいいか、などネタにしていきます。(イベントエントリーはしてある。という前提で進めます)

※もうレースに複数回出てる方には解りきった内容になると思います…

まず準備

○車体について

PCからエントリーした場合、イベントホームページに「車両規定」の項目が有る筈ですので、そこを確認してください。

※サイドスタンドは取り外す。が前提となります。普段の街乗り状態のまま出走している人が居ますが、はっきり言って危険です。

●転倒したままで先のとがったブレーキレバーやエンドバー。

●ワイヤーロックをハンドル付近やシートポストに巻きつけたままで出場 (ブレーキの引きずりやハンドルを切った時に引っかかる等)

※この2点は普段の街乗りでもやらないで

当然ですが、『確実な整備がされている安全な車体』が出場の大前提です。超強調

車坂峠ヒルクライムだと参加案内書の中に『健康管理・自転車点検申告書』という書類が入っていて、自転車の各部が確実に整備されているかのチェック表をレース前日(もしくは当日)の受付の時に提出するようになっています。※イベントによっては「ショップで点検してもらって、ショップのストアスタンプが押してないと不可」というイベントも有ります。

また、レース2週間前には車体の整備はほぼ終わっている位の状態にして下さい。2週間前から整備し始めるでは遅いです。

※自分で整備、調整が出来て、練習も週に100km以上は余裕で走る。という人は別ですが、週末だけ練習できて、整備もお店で。という方は2、3週間の時間の余裕は必要かと思います。

○新品のパーツを付けたり、分解してグリスアップ等したら慣らし走行が必要です。

ワイヤー類を換えたら初期伸びがでますし、新品のタイヤは滑りやすい、ブレーキパッドは慣らしをしないと効かない、グリスアップしたばかりだと回転が重くなる、チェーン、スプロケ類は新品状態だと角が取れていなくて入りが悪い等々…

「明日レースなので前日に新品に換える」だと逆にタイムが遅くなる事も有りますよ。(新品パーツには保管時の錆防止のために過度にグリス付けてる物などもあるので)

目安的には2週間前にはほぼ整備を終わらせ、チェーンやスプロケ等の駆動系を換えたなら平坦路で良いので過度に力を入れずに踏んでゆっくり変速を繰り返し、全てのギヤにスムーズに入るか。の慣らしでギアやチェーンの角(カド)を取る。ワイヤー類の初期伸びが無いかも確認。

ブレーキパッドを換えたなら(後ろに人が居ない所で)ブレーキを握る、放すの繰り返しでパッド表面を一皮剥く。タイヤも一皮剥く。

グリスアップをした個所も回す方向で馴染ませる。

チューブについては自分はパンクとかしていなくても毎年春前に交換していますが、(本番はチューブラー)あまりタイヤに入れっぱなしのチューブだとタイヤとチューブが張り付いて急に高圧かけて空気入れるとチューブ表面のゴムの剥がれてパンクするっていう事が起きますよ。

そして1週間前には微調整してとりあえず車体準備は終了かと。例えばチェーンを交換した場合、ここでもう一度チェーン清掃をすれば凄い切り粉(鉄粉)が出るはずです。

●次は服装と小物や「走る」以外にやっておいた方が良い練習をネタにしようと思います。

タグ :レース準備